NEWS

2018.11.24

NEWS

2018年11月24日(土)に、SGHの取り組みの一つである、GCP(グローバル・シティズンシップ・プロジェクト)の全校企画が実施されました。

1年生は、国際理解をテーマに、世界の多様性と格差の現状について、体験型ワークショップを通して体感的に理解することを目的に行いました。「世界がもし100人の村だったら」を題材に、一人一人に役割カードが配られ、文字が読めないことで生じる不自由や不平等、世界における貧富の格差などを、体を動かしながら主体的に学ぶことができました。

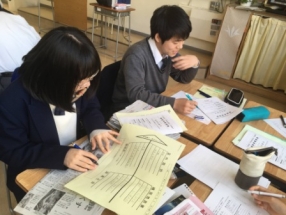

2年生は、現代の紛争をテーマに、ルワンダ内戦・大量虐殺(ジェノサイド)について学びました。フィッシュボーンを用いて国内政治、植民地化政策、現地民(ツチ族・フツ族)、国際社会の4つの視点から原因を整理し、二度とジェノサイドを起こさないために必要なことは何かを考えました。映像視聴では、ルワンダ内戦の残虐性に沈痛な空気が流れましたが、グループワークでは真剣に取り組む姿が見られました。

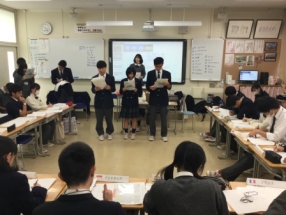

3年生は、事前に準備を進めていた「第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)」の模擬国連を行いました。各クラス15カ国を2〜3人でそれぞれ担当し、当日のスピーチ原稿や交渉材料などを準備。本番では、各国のスピーチと条約締結に向けた交渉が行われ、「決議案」がまとめられました。どのクラスも活発に議論が行われ、大変盛り上がりました。